文字

背景

行間

令和5年度後期始業式がありました。~校長講話「考えること」~

令和5年10月 2日(月)

今年度もあと半年になりました。今日から後期の日程が始まります。

式辞では「考えること」についての校長講話がありました。

校長先生は、今から40年ほど前には京都で馬術部に所属していました。そこで大勢の来賓が出席するような大会があり、接待係として来賓にお茶を出す役を任せられたそうです。来賓名簿を見てビックリ、さる茶道の家元のお名前が大会会長欄にあったそうです。

接待の時、茶道の家元でもある会長にどのようなお茶をお出しすればよいか途方(とほう)に暮れたそうですが、決してこの方へのお茶はおろそかにできないと感じたそうです。

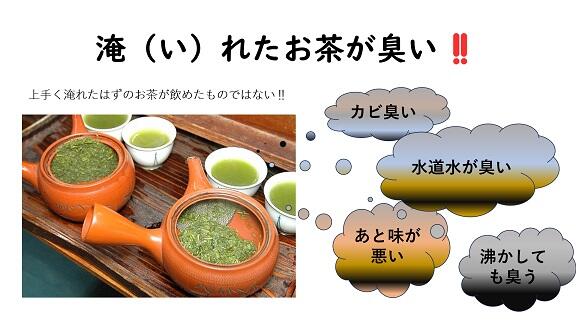

小学校で習ったお茶の淹(い)れ方を思い出し、二つの急須(きゅうす)を使い、荒熱(あらねつ)を取ってじっくりお茶のうま味が出るように何度も練習したそうです。しかし、当時は水源に当たる琵琶湖がとても汚れていて、水道水そのものがカビ臭く、いくら沸(わ)かしても、飲めるお茶にはとても仕上がらなかったそうです。

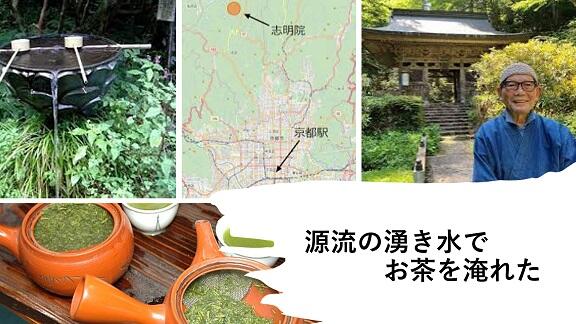

馬術部の先輩に相談したところ、鴨川(かもがわ)の源流にお寺があり、そこの湧(わ)き水が良いとのアドバイスを受け、はるばるバイクでその水を汲(く)みに行ったそうです。そして大会当日には、その湧き水でお茶を淹れたのでした。

来賓の家元はお茶をひと口含むなり、「ひと手間(てま)かけはりましたな」と褒(ほ)め、接待の内側にある努力をズバリ見抜かれたのでした。そしてその一杯のお茶から家元の忘れられない戦争体験を伺うことになったということでした。

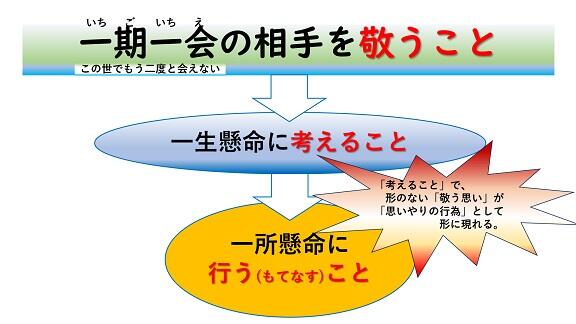

一所懸命(いっしょけんめい:一つ所に誠実に向き合うこと)に淹れたお茶を通じて、素晴らしい出会いをいただいたと校長先生は目を潤(うる)ませていました。

この講話は、「一生懸命に相手のことを考え、努力したことは、見た目はどうであれ、相手の心に必ず伝わるということ」を生徒の皆さんに語っています。

玉野備南高校では、生徒の皆さんに「この学校に来て楽しい思い出ができた」とか「行事や活動が将来の自立につながった」ということになるように、各担任の先生をはじめ事務室の方々が、行事での安全確保や授業での個別支援についていろいろなことを考えて準備しています。

生徒の皆さんは、休まずに登校してくださいね。待っていますよ!

玉野備南高校 校歌